日々の業務において、「いかに集中できるか」は成果を左右する大切な力です。細かなミスを見落とさず、目の前の課題に真剣に取り組む姿勢は、信頼を築くための基盤にもなります。

しかし一方で、集中すればするほど周囲の変化や全体の方向性を見失ってしまうこともあります。

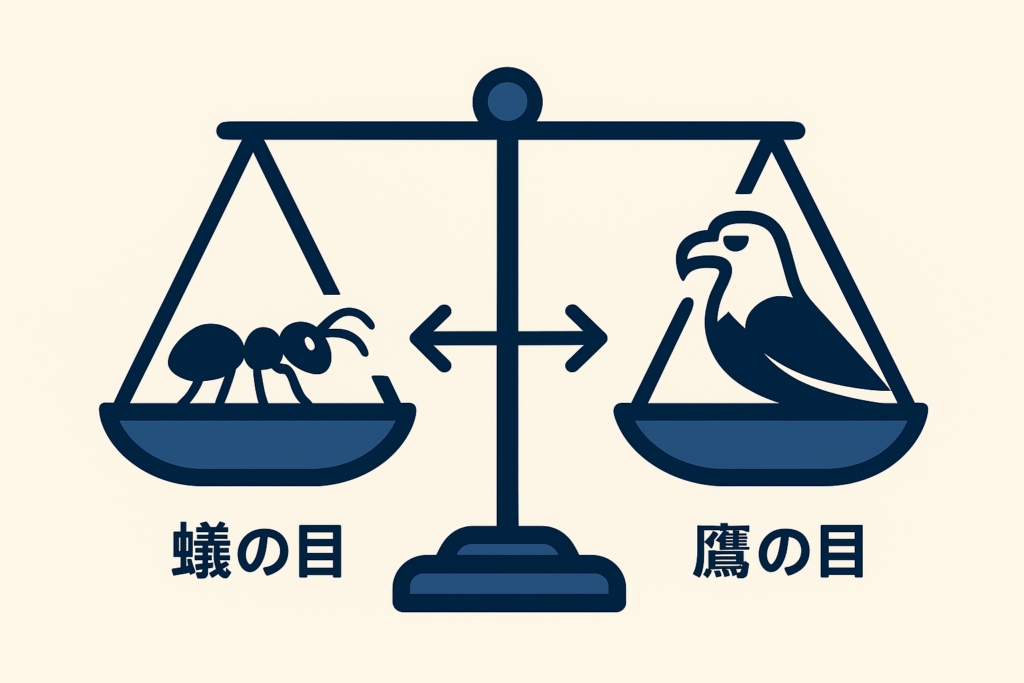

そこで大切なのが、状況を俯瞰する「鷹の目」と細部を見極める「蟻の目」を意識的に切り替えることです。視点を往復させることで、細やかさと大局観の両立が可能になり、より質の高い業務遂行につながっていきます。

本記事では、この「蟻の目」と「鷹の目」の考え方を通じて、集中と俯瞰のバランスをどのように実践できるかを考えていきます。

【目次】

1.蟻の目:集中する力が生む価値

・細部にこだわり、見落としを防ぎ、信頼を積み重ねる重要性について

2.鷹の目:俯瞰することで得られる気づき

・全体像を捉え、変化を察知し、方向性を間違えないために必要な視点

3.視点の切り替えがもたらす相乗効果

・「集中」と「俯瞰」を往復することで、バランスの取れた判断や行動につながる

4.共創ソリューションズが支援できること

・蟻の目・鷹の目の両視点を組織に根付かせるためのサポートの具体的な方向性

5.まとめ

1.蟻の目:集中する力が生む価値

「蟻の目」とは、目の前のことに徹底的に集中し、細部を見逃さない姿勢を指します。

日常業務においても、細かい確認や丁寧な作業は品質や信頼性を左右する重要な要素です。たとえば、数値の入力ミスや契約書の読み落としといった小さな見落としが、大きなトラブルにつながることは珍しくありません。だからこそ、蟻のように小さな粒にも目を凝らす集中力は、組織にとって大きな安心感を生みます。

しかし一方で、集中しすぎるあまり周囲が見えなくなるリスクも存在します。大切なのは「細部を大切にする姿勢」を持ちながらも、全体の流れとのバランスを忘れないことです。

2.鷹の目:俯瞰することで得られる気づき

「鷹の目」とは、高い視点から全体を見渡し、流れや構造を把握する視点です。

組織やプロジェクトを動かすうえでは、細部にこだわるだけでは不十分で、大局を見誤らないことが欠かせません。市場の動きや顧客の変化、チームメンバーの状態などを広い視野でとらえることで、リスクやチャンスを早く察知できます。たとえば、細部の作業に没頭していると外部環境の変化を見逃し、気づけば競合に遅れをとることもあります。

逆に、鷹のように俯瞰して状況を見渡すことで、「今どこに力を入れるべきか」「何を優先すべきか」といった正しい方向性を見出せるのです。

3.視点の切り替えがもたらす相乗効果

蟻の目と鷹の目は、どちらか一方だけでは不十分です。細部を詰める「集中」と全体を見渡す「俯瞰」を繰り返し行き来することで、より良い成果が生まれます。

たとえば、計画を立てるときには鷹の目で全体像を描き、実行段階では蟻の目で一つひとつを確実にこなす。そして進行の節目では再び鷹の目に切り替えて、全体の方向性がずれていないかを確認する。この往復運動こそが、失敗を減らし、成果の質を高める秘訣です。

実際に、優れたリーダーやプロジェクトマネージャーほど、この切り替えのタイミングを意識的に行っています。視点を自在に変えることができる人は、組織において極めて大きな価値を発揮します。

4.共創ソリューションズが支援できること

共創ソリューションズは、この「蟻の目」と「鷹の目」の両立をサポートします。

業務改善の現場では、細部を見逃さないためのチェック体制やプロセス設計を支援し、一方で経営層やマネジメントに対しては、全体を俯瞰して判断できるような情報整理や可視化を行います。また、社員一人ひとりが視点を切り替えられるような研修やワークショップを通じて、思考の柔軟性を育むことも可能です。結果として、個人の仕事の質を高めると同時に、組織全体としてもブレのない方向性を持ちながら進めるようになるのです。

細部に強く、大局に揺るがない組織づくりこそ、私たちが目指す支援の在り方です。

5.まとめ

蟻の目と鷹の目――細部と全体、その両方を行き来できる力こそが、これからの組織に求められる真の実力です。